レンズマウント??

今回は、カメラやレンズを購入してみるに当たり「レンズマウント」とレンズメーカーについて解説していきます。

★レンズマウントについて

レンズマウントとは、要はレンズを取り付けるための土台の金具の仕様のことです。

カメラのセンサーの大きさや、一眼レフカメラもしくはミラーレスカメラでもこの金具の大きさや電気信号を送受信する電極の位置が変わっており、それぞれの金具はカメラメーカーごとの専用設計になっています。

下の図1に、レンズマウントの写真を掲載しました。それぞれのカメラの赤い四角で囲った部分がレンズマウントです。よく見てみると、爪の位置など微妙に異なりますよね。

図1 各カメラのレンズマウント(左:ニコンFマウント、右:ライカMマウント)

レンズマウントはカメラメーカー毎の専用設計になっているため、基本的に他社のレンズは使えません。ただし、最近は「マウントアダプター」という異なるマウントのレンズをカメラに取り付けるための橋渡し用の金具を使用することで、異なるメーカーのレンズが使用しやすくなりました。

※マウントアダプターを使えば他社のレンズも取り付けが可能となりますが、場合によってはレンズのAF(オートフォーカス)が使用できなくなったり、カメラのミラーやセンサーに接触してしまう可能性があります。レンズの対応可否は必ず確認しましょう。

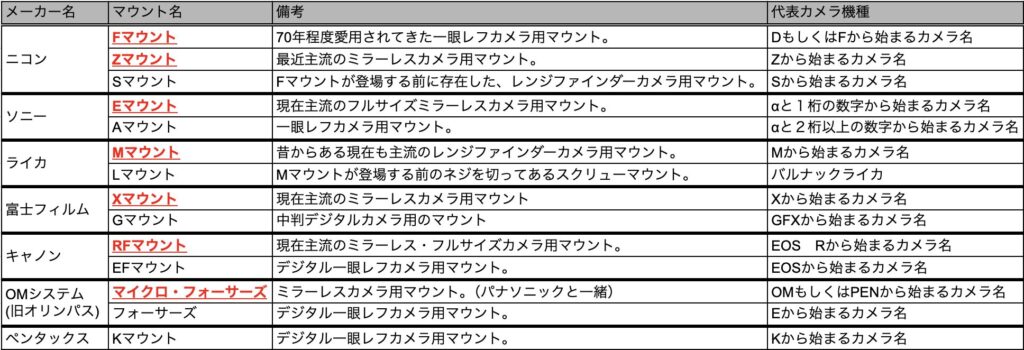

さらにややこしいですが、同じカメラメーカーでも一眼レフカメラ用、ミラーレスカメラ用などでレンズマウントが異なるケースが存在するので、下記表1にレンズマウントと代表的なカメラ名を記載しました。

表1 レンズマウント一覧

表1に掲載しきれていない過去のレンズマウント等もあり非常に複雑です・・。まずは、表中に赤字で掲載したマウントだけ見ればOKです。

ご自身が気になるカメラを見つけたら、表1を用いてそのカメラが対応しているレンズマウントを確認しましょう。

★レンズメーカーについて

基本はカメラメーカー毎の純正レンズを使用していきますが、レンズを専業にしているメーカーもあります。これらのメーカーは、カメラメーカーのOEM生産をしていたり、独自にブランドを作ってレンズを拡販しています。

レンズメーカーのレンズは、似たようなスペックでも純正レンズよりリーズナブルな価格であることが多く、愛用している方は多いです。勿論レンズによりますが、独自色を出していたり純正レンズと遜色ない写りをするレンズもあります。

レンズメーカーのレンズは、同じスペックのレンズの中に〜マウント対応といった表記があり、各カメラメーカーに合わせたレンズマウントを選ぶ必要があります。

購入する際には、対応しているレンズマウントを必ず確認するようにしましょう。

このページでは、レンズメーカーについて簡単にご紹介します。

●コシナ(COSINA)

私の所有するレンズの中でもニコンのレンズの次に多いのがこのコシナさんのレンズです。「Voigtlander フォクトレンダー」や「ZEISS ツァイス」のブランド名でレンズを販売しています。

長野県に工場がある日本のレンズメーカーで、レンズ大好き職人の集まりです(笑)私も品質にこだわり続ける職人さんが大好きです。

コシナの大半のレンズはAF(オートフォーカス)に対応していない代わりに、レンズの設計に力を入れています。

レンズの描写力や金属外観の質感、レンズのピントリングを回したときのぬるっとした質感がピカイチです。

レンズの描写力については解像感は勿論のこと、あえて昔のふわっとした描写を残したレンズもラインナップしています。

また、レトロなレンズ外観に中身は最新のレンズを入れた「Vintage Line」シリーズも私はどストライクなので大好きです!

マニュアルでピントを合わせるので、山岳写真や街中のスナップなど、被写体が動かないものを撮るのに向いています。レンズのラインナップは単焦点レンズがほとんどです。

●タムロン(TAMRON)

こちらは東証に上場しているレンズ専業メーカーです。カメラメーカーのOEM生産のほか、タムロン独自でもレンズを販売しています。

カメラメーカー純正レンズのラインナップにはないズーム域のレンズや、珍しい絞り値のレンズが多い印象です。単焦点レンズよりは、ズームレンズの方が多くラインナップしています。

通称「タムキュー」と呼ばれる90mm f2.8のマクロレンズが昔からよく写ると評判です。私も使ってみたい!

●シグマ(SIGMA)

こちらもレンズが中心のメーカーで、一部シグマブランドのカメラも生産しています。

私がキットレンズ以外で初めて買ったレンズもこのシグマでした。

「ART」シリーズや「SPORTS」シリーズなど、大口径レンズから超望遠レンズまでをラインナップしており、非常にコスパが高いレンズが多いです。

ズームレンズは勿論のこと、大口径単焦点レンズのラインナップも多い印象です。

上記のレンズメーカーの他にも、中国や韓国製のレンズメーカーも最近は増えています。

今回はここまでとさせていただきます。

それでは、また!